【これで作曲が出来る!?】学校では教えてくれない音楽理論

音楽の時間です

小学校、中学校で合計9年間も

音楽の授業があるのに

殆どの人は

ピアノは弾けないし作曲も出来ません。

不思議ですね。

それを言ったら

小学校、中学校で合計9年間も

体育の授業があるのに

バスケットボールのシュートも入りません。

学校の授業で音楽やスポーツが

嫌いになった人も多いのでは!?

音楽もバスケのシュートも

実は簡単です。

という訳で今回は

学校の授業では

ピアノは弾けないし

作曲が出来るようにならない理由を解説。

そして小学生でも

理解出来るように音楽理論を教えちゃいます。

この記事を読めば

楽器が弾けないあなたでも

作曲が

出来るようになれるかも!?

音楽が難しく感じる理由

- 鍵盤を使わない

- ハニホヘトイロハ

小学校、中学校の音楽の授業が

難しく感じる理由は2つあります。

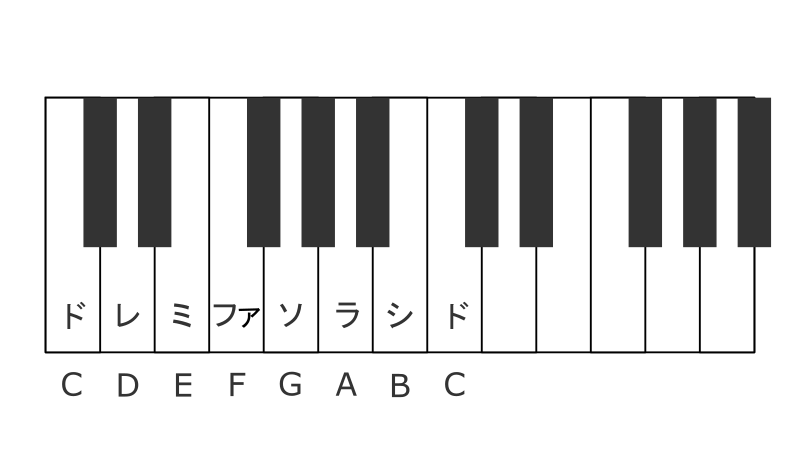

1.鍵盤を使わない

多くの人が

小学校、中学校の音楽の授業で習ったのは

リコーダーと合唱だったのでは

ないでしょうか?

- リコーダーと楽譜

- 歌と楽譜

この組み合わせは最悪です。

音楽を理解出来ません。

何故なら音は

目に見えないからです。

小学校、中学校の音楽の授業の始まりには

発声練習をすると思いますが

鍵盤が見えているのは

ピアノを弾いている音楽教師だけ。

生徒は音楽教師の弾く

ピアノの音を頼りに歌う事になります。

これは目隠しをして絵を描くような物。

曲芸です。

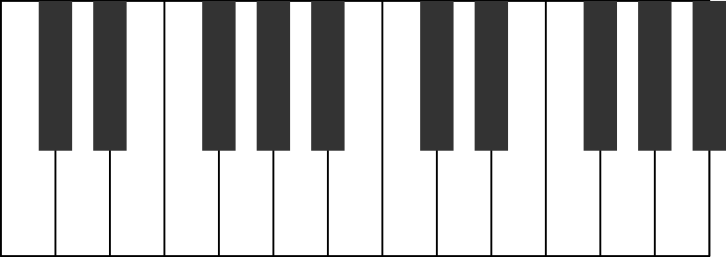

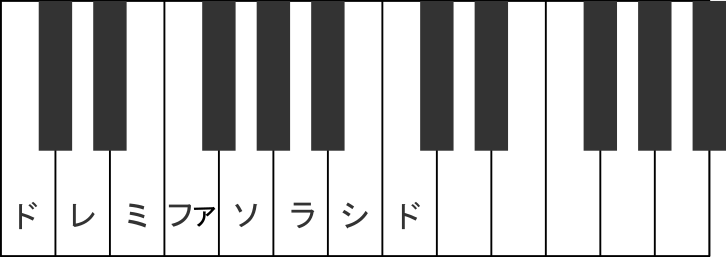

音楽を理解するには

必ず鍵盤を使ってください。

鍵盤を使って音を図形として考える。

これが音楽を理解する第一歩。

僕が通っていた小学校の音楽室では

机の代わりにオルガンを使っていました。

いつ弾くのかなー?と

思っていたのですが

小学校の授業では6年間で結局一度も

オルガンの蓋を開ける事はありませんでした。

クラスの生徒全員が一斉にオルガンを弾いたら

うるさいからでしょうか?

いやいや

リコーダーもうるさいですけどね。

小学校、中学校で

鍵盤を使わないのは

学校のテストの問題が

暗記テストだからじゃないかと思います。

鍵盤には

全部答えが書いてあるので

鍵盤を使うと

暗記テストが成立しないんです。

なので暗記テストが作れない鍵盤は

学校では使わないのかも知れません。

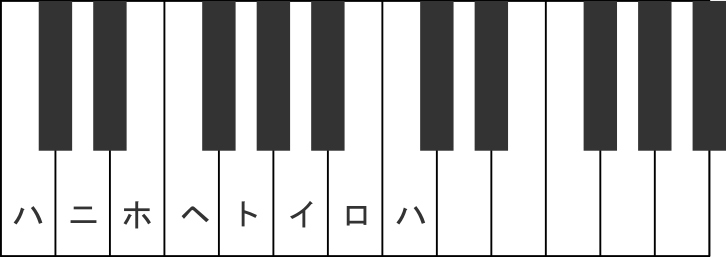

2.ハニホヘトイロハ

ハニホヘトイロハって何の事か

分かりますか?

音名。

ドレミファソラシドの事です。

これは僕だけかも知れませんが

小学校、中学校の音楽の授業では

ハニホヘトイロハがドレミファソラシドの事だと

気付いていなかったんですね。

なので

ト音記号、へ音記号、ハ長調、イ短調の

意味が

分かりませんでした。

今は分かりますけど。

ドレミファソラシドとハニホヘトイロハの

組み合わせは最悪です。

音楽を直感的に理解出来ません。

ハニホヘトイロハがドレミファソラシドの事だと

分かったのは

学校に通わない年齢になって

ロックミュージックの教本を買ってからです。

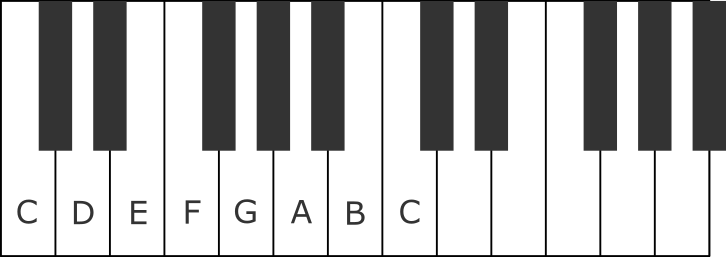

ロックミュージックの教本では

ドレミファソラシドを

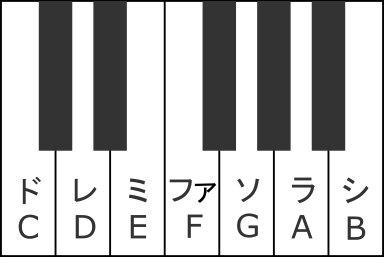

CDEFGABCと

英語表記で教えてくれます。

この英語表記が直感的で分かり易かったです。

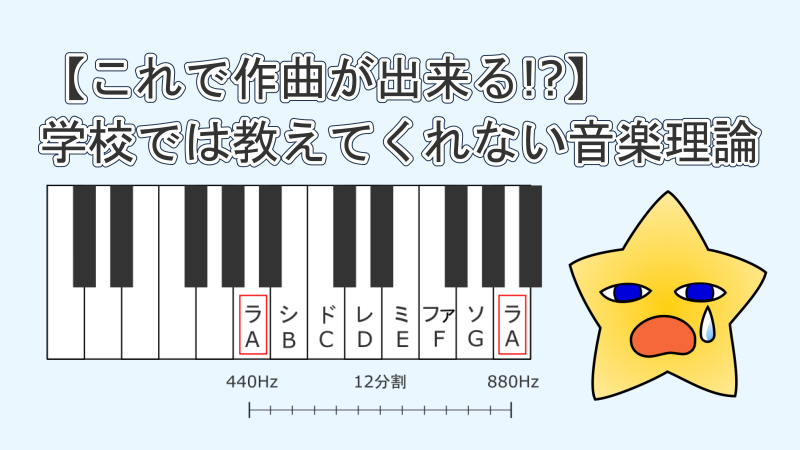

基準音はA(ラ)で440Hz。

基準音がA(ラ)なのは

アルファベットの一番最初の文字が

Aだからという

シンプルな理由です。

ハニホヘトイロハのイも

イロハニホヘトの一番最初の文字ですけどね。

とにかく音名にハニホヘトイロハを

使うのはやめて欲しい。

イタリア語のドレミファソラシドと

英語のCDEFGABCの組み合わせが

音楽を直感的に理解し易い

組み合わせではないかと思います。

小学校、中学校の音楽の授業では

この組み合わせに変えて欲しいですね。

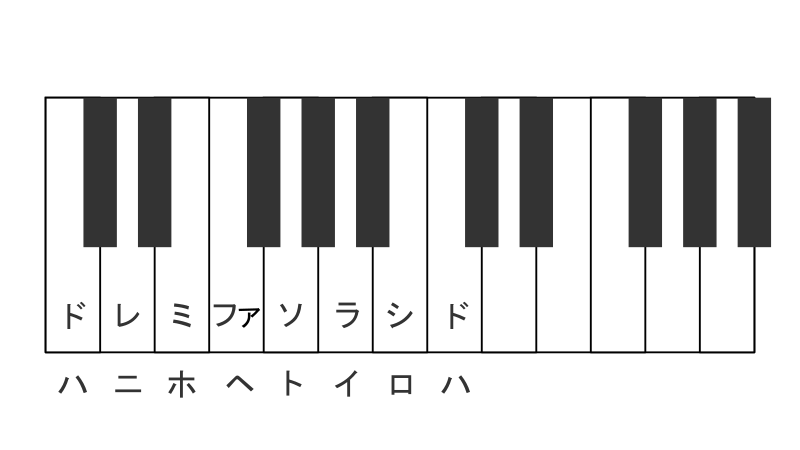

音楽を簡単にするには

音楽が難しく感じる要素の2つを外した事で

分かりやすくなりました。

- 必ず鍵盤を使う

- ドレミファソラシドとCDEFGABCを使う

これで

音楽を理解する下準備が完了。

それでは本格的に

音楽理論を解説して行きます。

音階とは!?

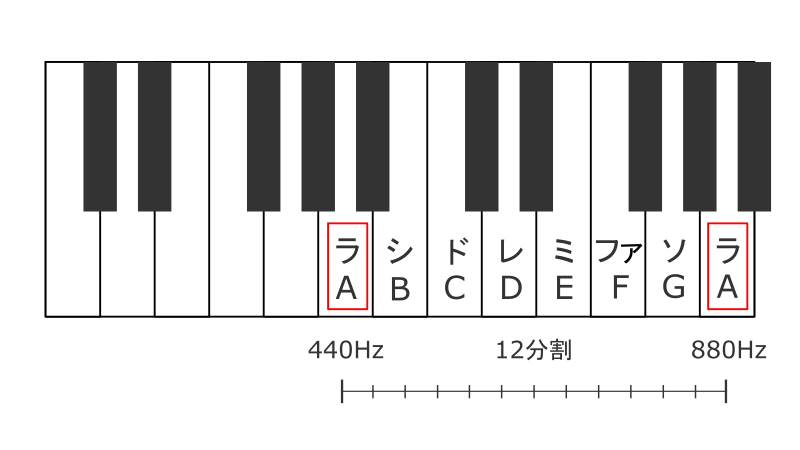

A(ラ)440Hzから1オクターブ上の

A(ラ)880Hzを12分割した物。

440Hzは

1秒間に440回振動したという意味です。

何でこれを小学校、中学校の音楽の授業で

説明しないんだろう!?

多分

雑談かなんかで音楽教師が

話したりしているのかも知れませんが

覚えてないですね。

超重要。

つまりね

音階というのは人工的に作られた物で

自然に存在している物では

ないんですよ。

人間が人工的に作った物なので

理屈が存在する訳です。

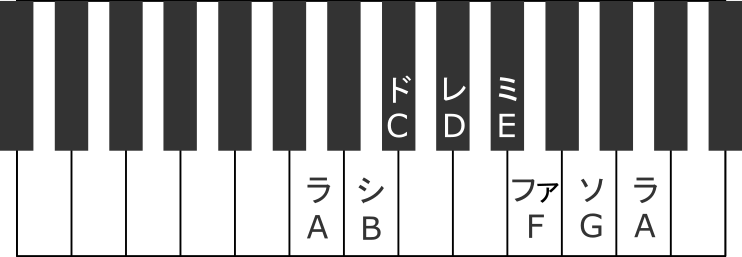

音階は

ドレミファソラシドを

基準に作ったのではなく

ラシドレミファソラを基準に作られています。

英語で言うとABCDEFGA。

基準音がアルファベットの

一番最初の文字なので分かり易いですね。

本来の鍵盤はこう並んでいたはず。

しかしこれでは基準音のA(ラ)が

どこにあるのか分かりません。

なので分かり易くA(ラ)を

探せるように

現代の鍵盤の並びに

なったのではないでしょうか?

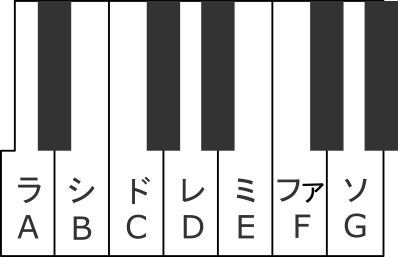

白い鍵盤が7つと黒い鍵盤が5つ。

見慣れない形かも知れませんが

これが音階の基準になっているAmスケールです。

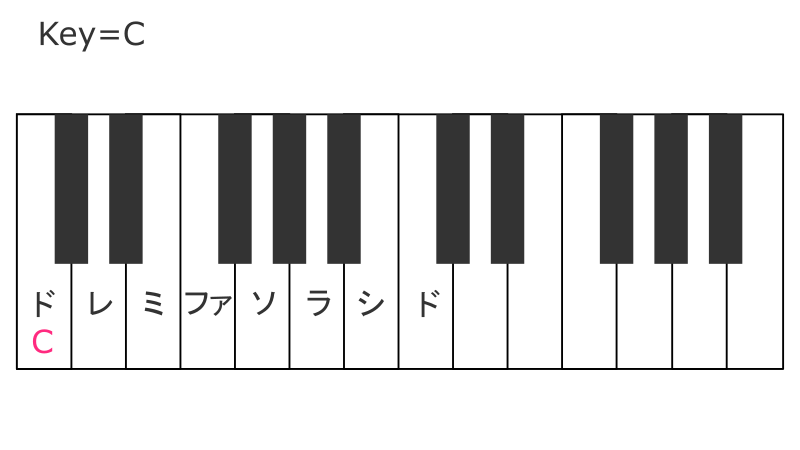

こっちが見慣れた形のCMスケール。

では何故ラシドレミファソラ(Am)ではなく

ドレミファソラシド(CM)を使うのでしょうか?

それはラシドレミファソラはマイナーだからです。

そしてドレミファソラシドはメジャー。

これがドレミファソラシド(CM)を

使う理由です。

このAmの事をイ短調と呼びます。

そしてCMがハ長調。

音名の日本語表記の

ハニホヘトイロハのイとハ。

これは覚えなくて良いです。

音名の日本語表記はいらないので。

マイナーは暗い音

メジャーは明るい音ぐらいに考えてください。

小学校、中学校の音楽の授業では

音階がA(ラ)440Hzから

1オクターブ上のA(ラ)880Hzを

12分割した物だと教えません。

そこを飛ばして

いきなり

全音とか半音とか言い出すので

生徒は理解出来ないんですね。

音階の音が12個だと最初に説明されていれば

全音は2個分

半音は1個分音が離れていると

すぐに理解出来るはず。

ドレミファソラシドは12個存在する

これも

小学校、中学校で

習っていると思いますが

覚えている人は少ないと思います。

小学校、中学校の音楽の授業では

鍵盤を使わないからです。

ここまで記事を読んだあなたは

何故

ドレミファソラシドが12個あるのか

もう解りますね?

音階は

A(ラ)440Hzから

1オクターブ上のA(ラ)880Hzを

12分割した物だからです。

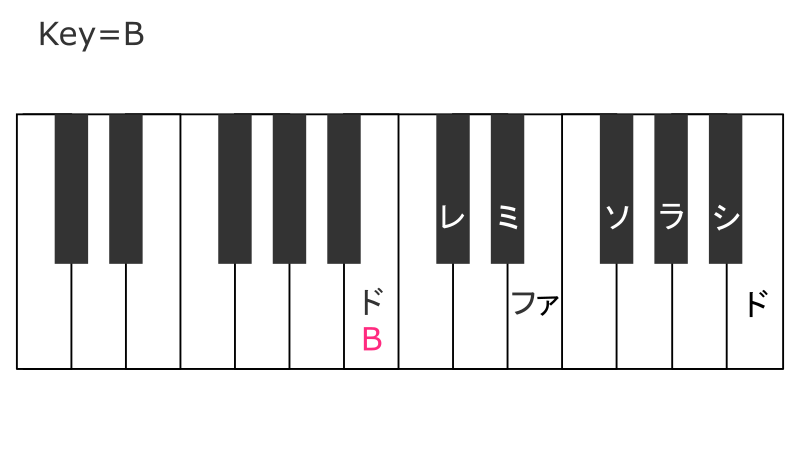

Cから始まるドレミファソラシド。

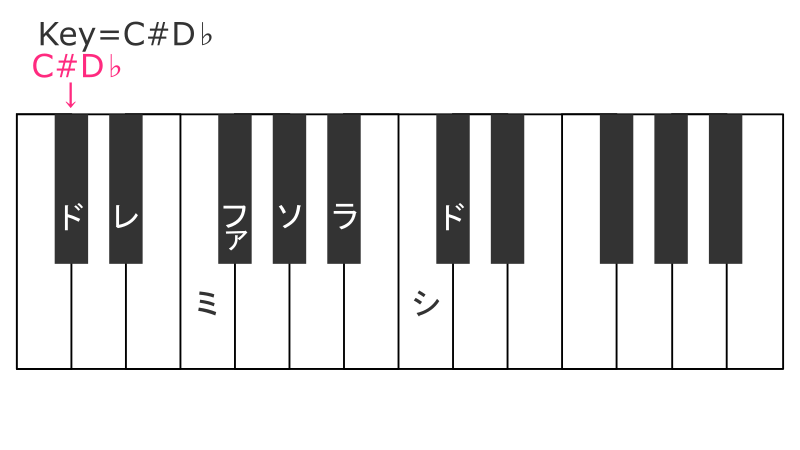

C#D♭から始まるドレミファソラシド。

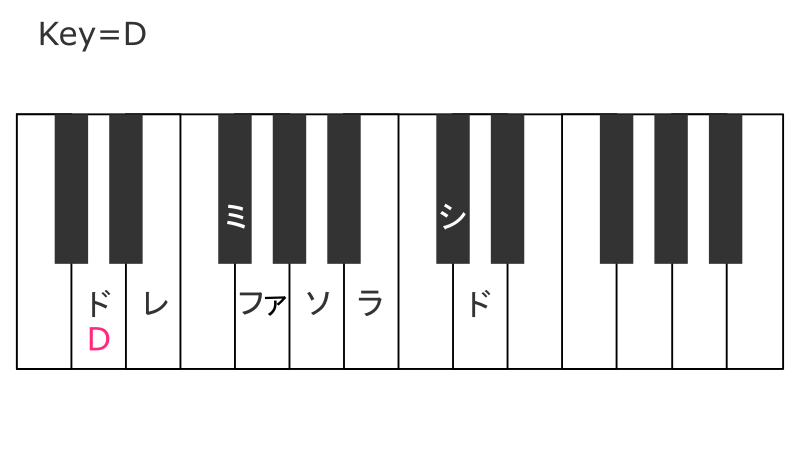

Dから始まるドレミファソラシド。

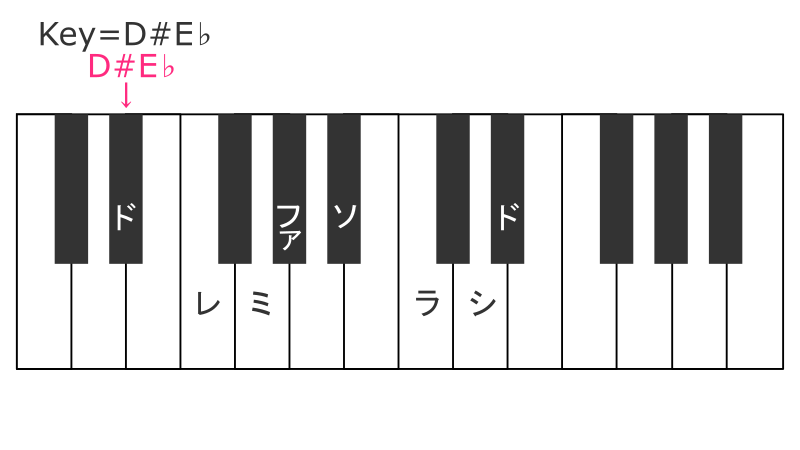

D#E♭から始まるドレミファソラシド。

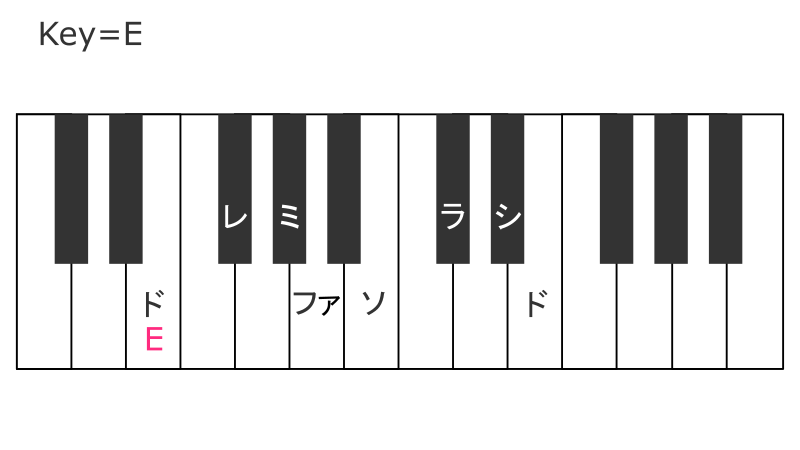

Eから始まるドレミファソラシド。

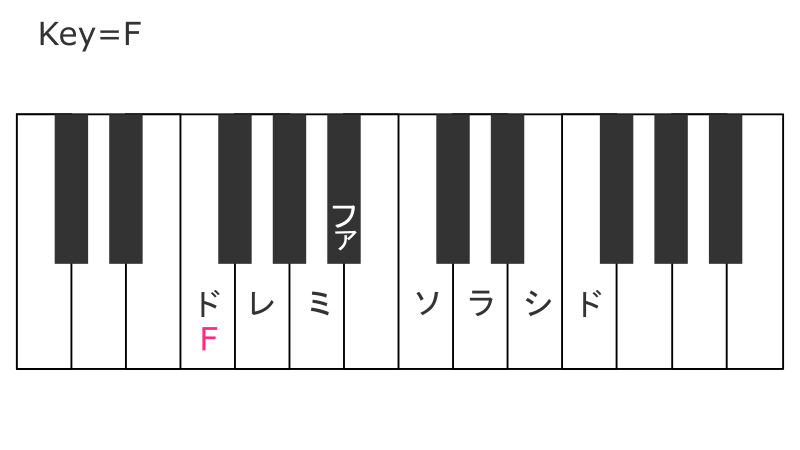

Fから始まるドレミファソラシド。

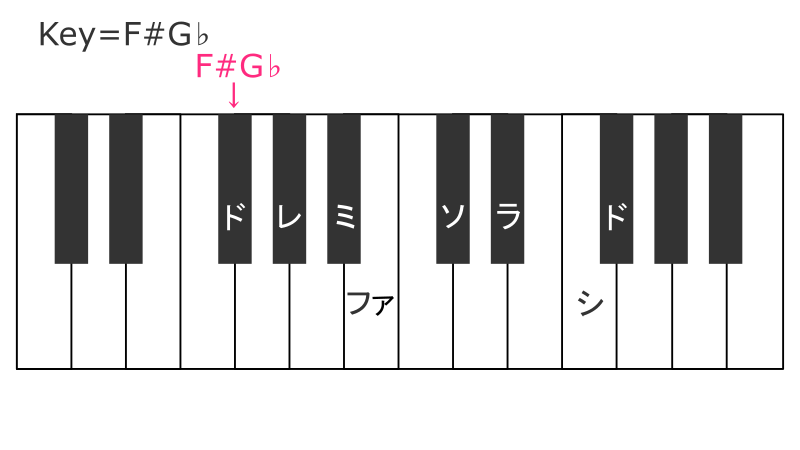

F#G♭から始まるドレミファソラシド。

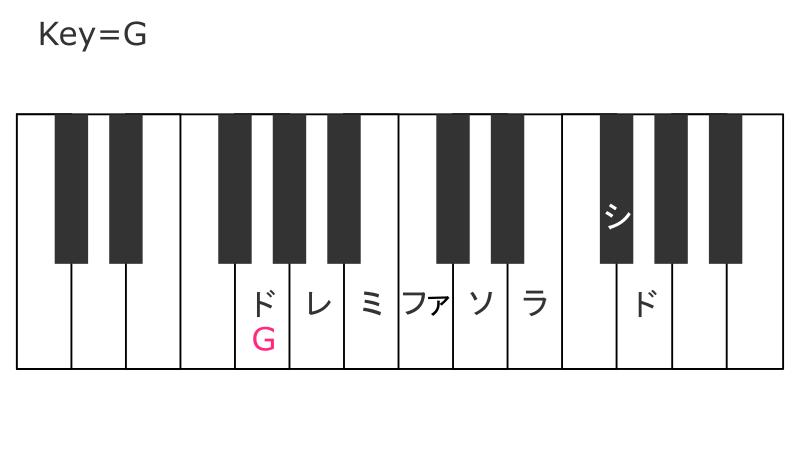

Gから始まるドレミファソラシド。

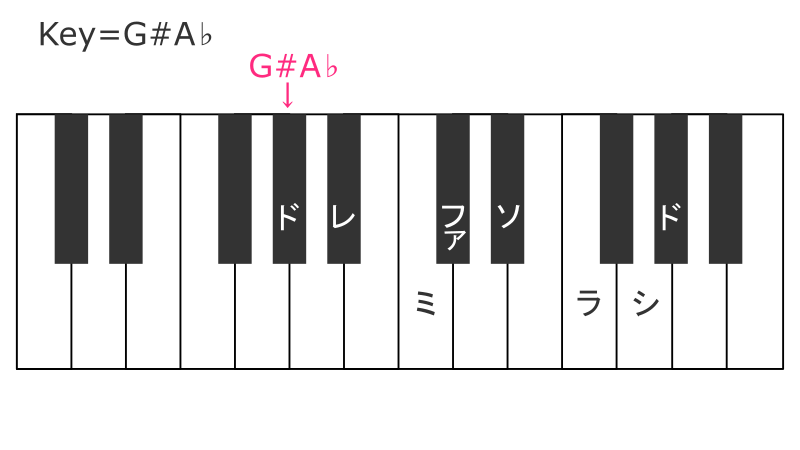

G#A♭から始まるドレミファソラシド。

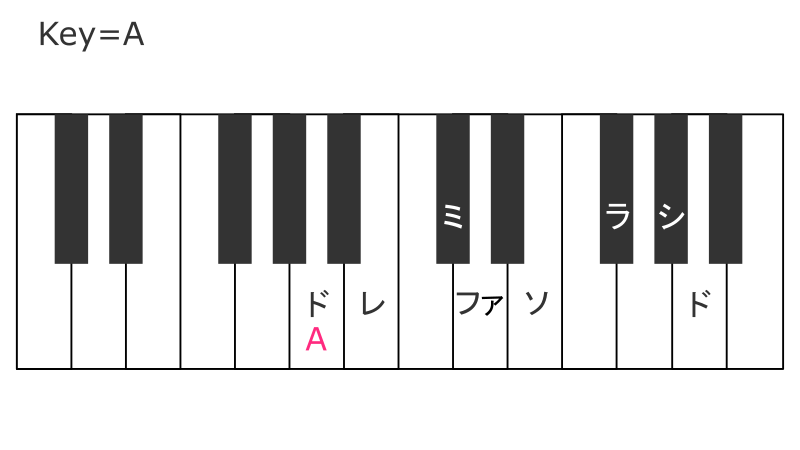

Aから始まるドレミファソラシド。

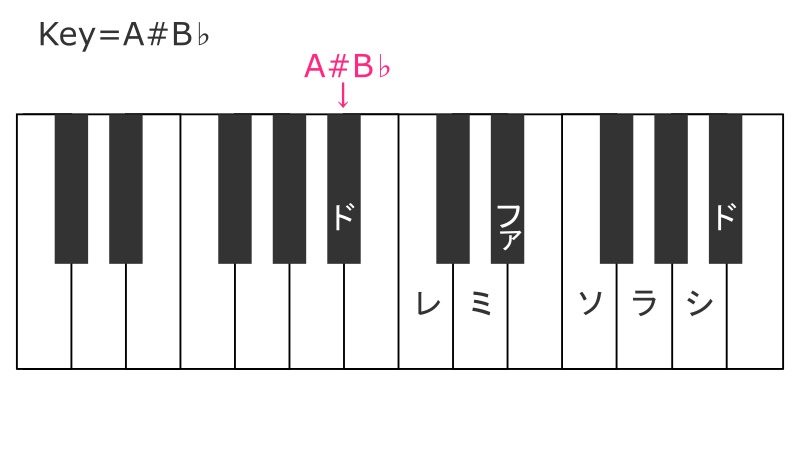

A#B♭から始まるドレミファソラシド。

Bから始まるドレミファソラシド。

ややこしいのは黒い鍵盤には

2つ音名がある事です。

#は半音上げるという記号で

♭は半音下げるという記号。

そういう物だと思ってください。

12個あるドレミファソラシドを

「キー」とか「スケール」と呼びます。

これは暗記する必要はありません。

何故なら

鍵盤に答えが書いてあるからです。

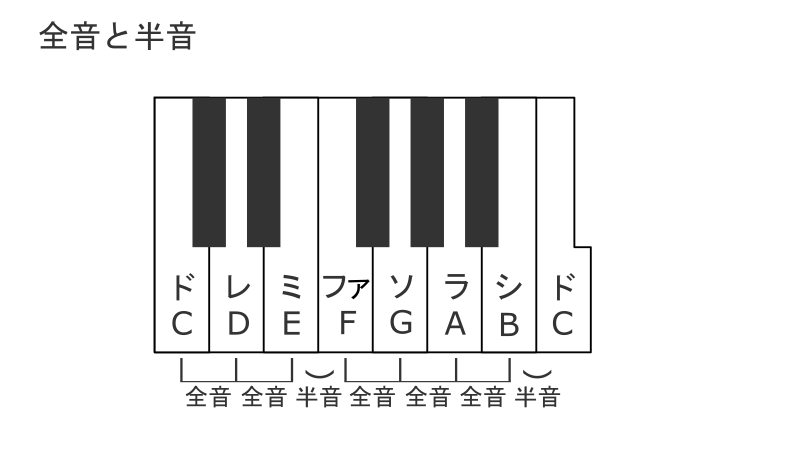

ここでやっと全音と半音が出て来ます。

全音は12分割した音の2個分です。

半音は1個分。

例えばドとレの間には黒い鍵盤があるので

音が2個分進んだので全音。

ミとファの間には黒い鍵盤がないので

音が1個分進んだと考えます。

C#D♭の場合C#D♭から

全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音

と数えて鍵盤を押さえて行けば

キー(スケール)が分かるという仕組み。

2個、2個、1個、2個、2個、2個、1個と

数えるのも良いです。

鍵盤の形を見れば

キー(スケール)が分かるので

学校の暗記テストには

鍵盤は使えません。

なので小学校、中学校の音楽の授業では

リコーダーと楽譜を使うんですね。

楽譜も図形と言えば図形ですが

音が鳴らないのが良くない。

楽譜と鍵盤を使う

音楽を理解するには

楽譜と鍵盤を使うのが理解し易いです。

ピアノを習っている人は

楽譜と鍵盤が頭の中で結び付いているので

楽譜を見ただけで

ピアノが弾けます。

楽譜と鍵盤は

最も音楽を理解し易い組み合わせ。

図形と図形の夢のコラボレーション。

ここからは楽譜の読み方を学んで行きます。

そこで立ちはだかるのが

またしてもハニホヘトイロハ。

記事の前半で解説しましたが

ハニホヘトイロハは音名。

ドレミファソラシドの事です。

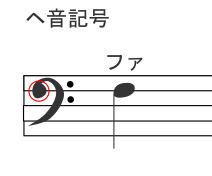

ト音記号とヘ音記号

楽譜を読めるようになるには

まずト音記号とヘ音記号を知る必要があります。

ハニホヘトイロハは

ドレミファソラシドの事なので

ト音記号はソ(G)で

ヘ音記号はファ(F)です。

ト音記号の渦巻きの中心が

五線譜のソ(G)の位置にあります。

ト音記号はソ(G)を表す記号です。

ヘ音記号の丸いところは

五線譜のファ(F)の位置。

ヘ音記号はファ(F)を表す記号。

ここまで分かれば

あとは本に書いてあります。

下の2冊は最も簡単に

作曲が出来るようになる本です。

今回の記事と併せて読めば

楽器が弾けなくても

作曲が出来る可能性は

グンと上がると思います。

難しいのは作曲ではなく楽器の演奏の方です。

練習しないと楽器の演奏は

出来るようにならないので。

作曲は練習しなくても出来ます。

そもそも小学校、中学校では

ピアノの練習をしないので

ピアノが弾けないのは

当たり前ですね。

↓この2冊の本を読んで作った曲です。

ちなみに

バスケットボールのシュートは

ボールを掌で転がすように

バックスピンをかけると入ります。

簡単ですね。

指の腹で持ったら

ボールは飛びません。

ボールを指の腹で持つと教えている

コーチが多いですが罠です。

バスケットボールは掌で

べったり持ってください。

お疲れ様でした。

今回は以上です